「沖縄通信」第114号(2016年4月)3月25日 高良鉄美(琉球大学法科大学院教授)講演会「再び沖縄を『捨て石』にする安保法制」を開く。 Journalist Worldジャーナリスト ワールド

- 2016年7月20日

- 読了時間: 15分

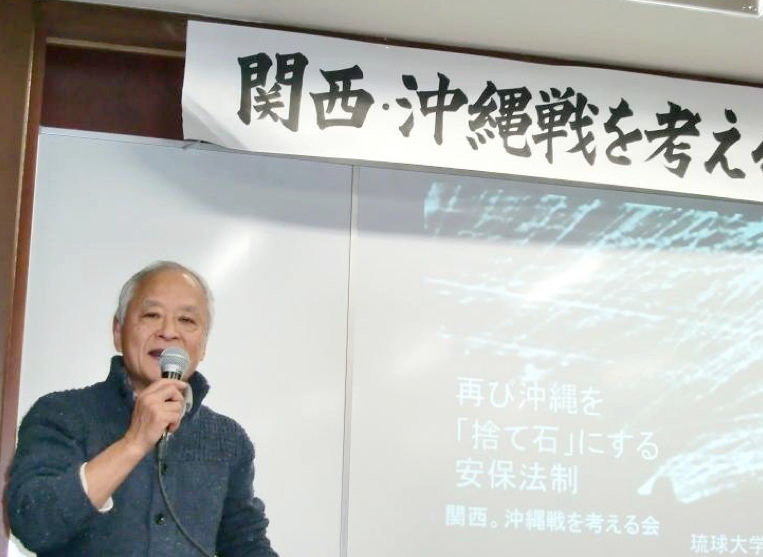

「関西・沖縄戦を考える会」は「大江・岩波沖縄戦裁判支援連絡会」の後身組織として2012年6月8日に結成されました。「沖縄戦裁判勝利の成果を引き継ぎ、沖縄戦の史実歪曲を許さず、沖縄の真実を学び、広く市民に知らせていく」ことを目的とした会です。ぼくは現在、この会の世話人をしていますが、2016年3月25日(金)に琉球大学法科大学院の高良鉄美教授をお呼びして、「再び沖縄を『捨て石』にする安保法制」と題する講演会を開きました。この日、ぼくは司会を担当しました。

以下に高良鉄美教授の講演内容を記します。文責は筆者の西浜にあります。

ご紹介いただきました高良鉄美です。

ぼくが司会を担当する。

今日は、「再び沖縄を『捨て石』にする安保法制」というテーマでお話をします。私の方で「政府の憲法改悪ベクトル」とのサブタイトルをつけました。さて、この「捨て石」という意味です。

1.沖縄戦「捨て石」から見えた問題

まず、この「捨て石」について考えてみます。辞書で調べると「捨て石」の意味は「自分の形勢を有利にするため、わざと相手に取らせる石」、「将来自分の役に立つことを予想して行う」とあります。同義語にいけにえ(生贄)があります。「神に生きたまま捧げる動物など。死んでから供えるのと違い、命を落とすことになるから何かのために犠牲になること。大事なものを投げ捨てることも意味する」とあります。「神」と言えば、当時は現人神=天皇です。

このように見ると、まさに沖縄戦は捨て石でした。神国、皇国日本のために住民が軍と一緒に置かれ、あとで形勢を有利にするために地上戦を長引かせる役目、相手に取らせるものでした。持久戦で2年、できれば1年という期間、敵軍をとどめようという作戦です。食料備蓄は1年分ありましたが、1ヶ月ほどで底をついて飢餓がやって来ます。なぜかと言えば“鉄の暴風”です。沖縄の地形が変わってしまうのです。緑がなくなっちゃう。備蓄場所が消失、焼失したからです。

法律用語に「未必の故意」と言うのがあります。例えばもしかしたら相手が死ぬかも知れないと思いながらも、そうなっても仕方がないとして実行することを言います。沖縄戦はもしかしたら住民に多くの犠牲が出るかも知れない、しかしそうなっても仕方がないとして強行されたのですから「未必の故意」と言えます。

1945年5月8日はV・E Day(Victory in Europe)と言います。日本ではあまり聞かれない単語ですが“ヨーロッパの戦争が終わった日”なのです。戦争をしているのは日本一国だけになった。この日に戦争を止めておれば首里城も残っていたのです。歴史に「もし」と言うのも何なのですが、その後の凄惨な地上戦もなかったのですネ。

この「捨て石」は、沖縄戦後も続いたのです。

2.沖縄戦後の「捨て石」

「捨て石」は、沖縄戦後も続きました。

講演する高良鉄美教授①

新しい日本国憲法を制定するための帝国議会衆議院議員選挙は、女性の選挙権を認めた新選挙法のもとで1946年4月10日に実施されたが、この選挙に沖縄は参加していません。その前の衆議院議員選挙には沖縄も入っていました。沖縄は憲法制定過程からも排除されました。米軍の占領下にあったという制約から見て“消極的に”排除されたとも言えますが…。しかし「本

土」ではそれに何の抵抗もなかった。

さらに天皇も沖縄を切り捨てた。1947年9月、天皇は側近の寺崎英成を通してGHQの政治顧問シーボルトにアメリカが日本に主権を残し租借する形式で、25年または50年、あるいはそれ以上、沖縄を軍事支配することは、アメリカの利益になるのみならず日本の利益にもなるという「天皇メッセージ」を伝えた。この時はすでに日本国憲法が施行された(1947年5月3日)あとで、象徴天皇の地位が確立していたのだから、この天皇の政治的発言は重大な問題であるが、天皇も沖縄を捨て石と考えていたのである。

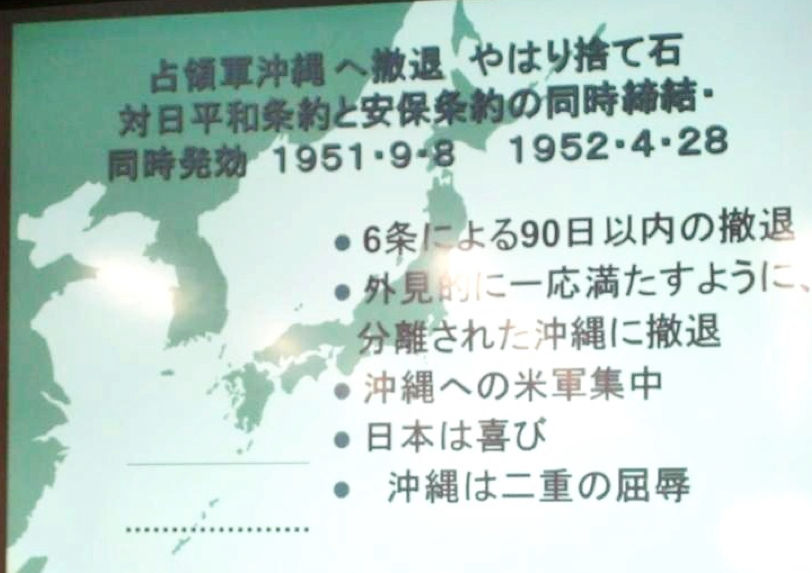

それが5年後の1952年、サンフランシスコ講和条約の発効で「天皇メッセージ」の言う通りになった。その当時、沖縄(奄美を含む)は分離されるのではと講和条約前に分離反対の嘆願署名が集められた。沖縄は信託統治されたのではありません。「信託統治を国連に提案するまで米国が統治する」(同条約第3条)と、信託統治よりもっと悪い。沖縄のあなた方には憲法は適用されませんヨということです。「主権在民」と言うけれど「主権在米」という言葉が沖縄にはあったのです。

サンフランシスコ講和条約と旧安保条約が1951年9月8日に同時締結され、1952年4月28日に同時発効されます。何のために同時にやったのかということです。同条約の6条に、条約の効力発生後90日以内に占領軍は日本から撤退すると書いてある。同時に「この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として…締結される

対日講和条約と安保条約

あり、米軍は日米安保条約に基づいて日本に居座り続けることとなった。これが同時に締結された意味です。

1952年以降、沖縄は基地建設バブルです。軍事基地の建設に携わったのは、日本の本土の業者が中心で膨大な利益をあげました。

何周年という節目の年でもないのに、2013年4月28日に突然「主権回復」の式典が開かれた。この日は「主権回復」の日ですか?「沖縄屈辱の日」だが、日本に外国軍隊の駐留を認めさせられたというのは、日本全体で「屈辱の日」と思わないといけないのではないか。

そうして広大な米軍基地が出来、多くの米兵がやって来る。沖縄への米軍集中です。分離させられただけでも屈辱なのに、沖縄にとっては二重の屈辱です。

こうして1972年5月15日の沖縄返還となります。沖縄返還で屈辱が晴れたのだろうか?沖縄返還も相変わらず捨て石だった。日本(本土)に米軍基地を多く置かない、沖縄に持って行く。返還しても沖縄に米軍基地を固定化する。形式上、施政権を日本が持つという形になっただけです。「核抜き本土並み」とは?復帰の年、私は高校生だったが、「核抜き本土並み、いいネ」と思っていた。普通の日本語の感覚で言うと核がないと、米軍基地があるにしても本土並み程度に、各県の平均くらいに減るのだろうと思っていた。日本に復帰するということは平和憲法があって、沖縄が平和になるということだったのです。琉球政府最後の切手も平和のシンボルの鳩があしらわれています。それが違うのですネ。「本土並み」に安保条約が適用されるというだけの話で、本土並みは米軍基地の比率ではなかった。「核抜き」についても密約があったことが分かったわけです。

復帰前、立法院は米軍事故等に対する決議をよく挙げて、事故を非難してきた。どの決議にもセットでその第二には「日本政府は強力に対米交渉をせよ」という項目が入っています。この状況は今も変わりません。

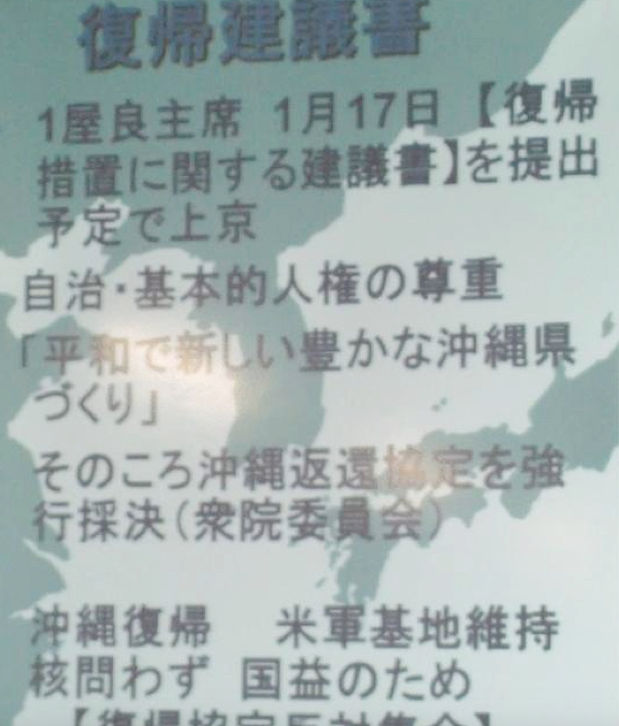

1971年11月17日、屋良主席が「復帰措置に関する建議書」を政府に提出するために上京します。こういう風に沖縄は変わりたいんだ、こうやりたいんだということですネ。それに書いてあるのは「自治・基本的人権の尊重」、「平和で新しい豊かな沖縄県づくり」です。ここにも「平和」が謳われている。この「建議書」が提出される前に、衆院の特別委員会で沖縄返還協定が強行採決されてしまいます。結局、核は問わなかったということになる。

復帰建議書

を遵守して、沖縄返還時に、核が沖縄に存在し

ないこと、返還後も核を持ち込ませないことを明らかにすべき」、「沖縄米軍基地についてすみやかな将来の縮小整理の措置を取るべきである」と書かれている。“すみやか”というのは何年くらいを言うのでしょうか?1桁でしょう、5年から7年くらいでしょうか?よく分からない言葉ですネ。この決議からもう 45年が経っています。実際にはやっていないわけです。言いくるめです。しかし本音は、日本政府は“基地撤去と言えば復帰ができなくなるぞ!”と脅しているのです。“まずは復帰して、そのあと徐々になくせばよい”と時の官房長官も言っています。

騙すならやっぱり同じフレーズですかネ?どこか似ていますネ、普天間基地問題と沖縄の負担軽減と。沖縄の中で移すと。どこが沖縄の負担軽減か、普通の日本語ではないように思うのですが。1995年に米兵による少女強姦事件が起こり、普天間基地の返還を日米両国政府が共同声明で宣言します。その後辺野古基地建設が唯一の選択だと言う。“普天間がそのままでよいのか!”と。“復帰ができなくなるぞ!”と言うのと一緒です。

3.安保関連法強行採決から見える基本問題 安保法制は違憲!

さて今回、安保関連法が強行採決されました。この法にはおかしなことがいっぱい見えてきます。何かと言えば、憲法の基本原則に照らしておかしなことが見えてくるということです。今回の法の中心は、平和支援とか言って自衛隊が海外に行くことなのです。日本の産業がだんだん軍需産業、軍産複合体になっていく。海外の市場に売りに行く。これを守らなければならない。そうすると企業

講演する高良鉄美教授②

改憲案では、国防軍の役割として治安維持も入っている。沖縄戦についても教科書が変わってきている。強制集団死のことも軍の関与の問題もおかしな扱いとなってきている。国防のためなら、沖縄の犠牲をもみ消すというのが安保法制の本質ですネ。

お手元の資料を見てください。1953年10月25日付『朝日新聞』です。日本国憲法が1947年5月3日に施行され、新憲法でうまくいっている時、そしてその翌年の1954年には自衛隊が発足する、そういう時です。ここに「池田・ロバートソン会談覚書」の記事が掲載されている。その(A)の項目で、日本側は十分な防衛努力を実現する上で四つの制約があると述べている。①法律的制約として、憲法9条の改正が困難である。②政治的、社会的制約として、いかなることが起こっても武器をとるべきではないとの教育を最も強く受けたのが、防衛の任に先につかなければならない青少年である。③経済的制約として、旧軍人や遺家族、自然災害などに大きな費用が必要である。④実際的制約として、教育の問題、共産主義の浸透の問題などから多数の青年を短期間に補充することが不可能である。このように言っています。(B)の項目では、両国はこれらの制約を認めた上で、国民の防衛に対する責任感を増大させるような日本の空気を助長することが最も重要であるとし、(C)の項目では、外国(アメリカ)からの援助はこのような空気の助長に役立ち、そのうち最も効果的なものは、外国からの寛大な友情が示されることだ、とある。ここから東日本大震災の時のトモダチ作戦が出て来るのです。1953年の時点から国民の国防意識を変えていこうとしていたわけです。

「安保法制は違憲である」と三人の参考人が陳述しました。この三人は学会ではどちらかと言えば保守的な人たちだと呼ばれている方々です。彼ら三人とも違憲だと言ったのです。国民の安全のために安保法制が必要と政府は言うが、沖縄の人は安全だと思っているのではなくて危ないと思っている。マスコミ統制などいろんなものがこの安保法制で出て来ている。そして内閣の解釈で違憲ではないとする。内閣は裁判所ではないですよ。アメリカが国策を決定しているようで、このように見ると国の政策が憲法のスクリーンを通っていない、立憲政治ではない国政です。

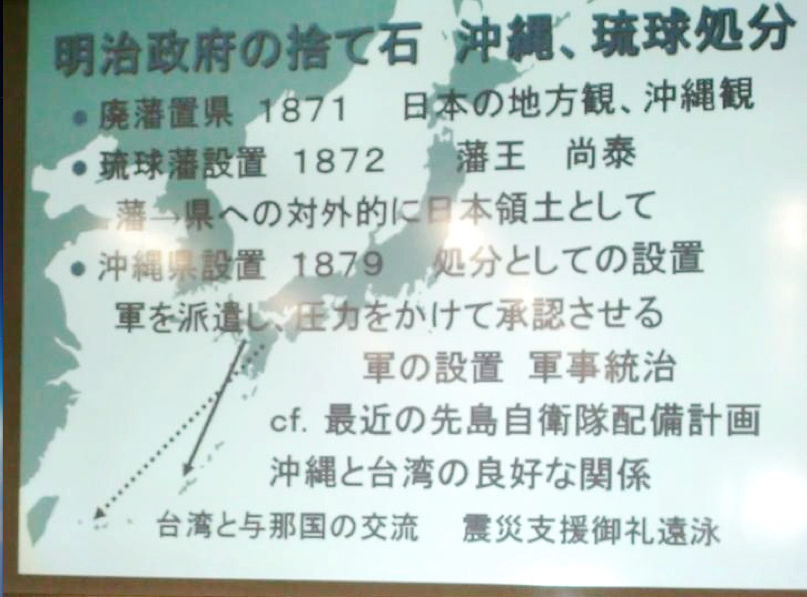

4.明治政府の「捨て石」沖縄、琉球処分 現代へと続く

「捨て石」は沖縄戦でよく使われますが、1879年の廃藩置県も捨て石でした。処分としての沖縄県の設置です。軍を派遣し、圧力をかけてそれを承認させる。軍を設置して軍事統治がなされます。沖縄県の設置から1945年までの66年間に29人の知事が中央から派遣されますが、沖縄出身者は一人もいなかった。民意無き沖縄統治です。軍に沖縄出身大尉は若干名しかいなかった。民意無き軍事統治です。

沖縄県としたその翌年の1880年、日清修好条約交渉で、最恵国条項を獲得するために明治政府は宮古・八重山を中国へあげると言った。「分島論」と言われるものです。沖縄の外交的捨て石です。これが不成立に終わったのは、沖縄から中国へ渡った林世功の自殺によって、中国が調印の場に現れなかったからです。

今、与那国に自衛隊配備計画があります。これによって台湾との関係をかなり悪化させています。与那国と台湾の距離は111km、石垣島までが124 km、台湾の方が近いわけです。そういうところにどうして自衛隊を置くのか。自衛隊が300名配備されるとすると、家族を入れて500名ほどの有権者が来る。そうなると人口1,600名の島の選挙はこの人たちの票がないと当選できなくなる。もう自治がなくなってしまう。

明治政府の捨て石 沖縄、琉球処分

が自衛隊配備でどうなるのか?まったく感覚が東京の政府と違うのです。

5.明治憲法前文と行く末 前文の重さ

明治憲法で体制を作ったのではなく、憲法を体制で作ったのです。国策としての富国強兵は決まっているわけです。今も国策で憲法を変えようとしています。1889年に公布された明治憲法の前文にはこのように書いてある。「惟(おも)フニ我カ祖(そ)我カ宗(そう)ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼(ほよく)ニ倚(よ)り我カ帝国ヲ肇造(ちょうぞう)シ以テ無窮(むきゅう)ニ垂(た)レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳(いとく)」。分かり易く言うと、日本がこのように繁栄してきたのは天皇とその祖先の威厳と仁徳による、と。そして「臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉(したが)ヒ以テ此ノ光輝(こうき)アル国史ノ成跡(せいせき)ヲ胎(のこ)シタルナリ」。臣民が忠実で勇ましく国を愛し、天皇のために死ぬことが立派なことであるという国の歴史の実績がある、と。明治以降、この通りに日本は進んで来たわけです。「我カ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚(せんよう)シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固(きょうこ)ナラシムル」。大日本帝国の光栄を内外に広く示し、天皇とその祖先が残した立派な仕事を永遠に強固にする、と。

明治憲法が公布されて5年後の1894年には日清戦争。日本は日清、日露の戦争に勝ったので、その時からアメリカは日本との戦争を予想し「オレンジ作戦」というものを立てています。日本の占領領域が南に広がっていくので、南太平洋から島伝いに日本の領域である諸島を撃破していくという計画です。1920年代になるとより精密な案となり、1930年代に入ると沖縄占領が計画されている。それが「アイスバーン作戦」になります。

日本は1894年の日清戦争から、1904年日露戦争、1914年第一次世界大戦、 1931年満州事変をくぐり、1937年には日中戦争に突入、1941年太平洋戦争 へ拡大し、1945年、悲惨な沖縄戦を体験したのです。このように明治憲法の規定通り戦争が続いてきたということになります。

さて、現在の自民党の改憲案はというと、前文にまったく戦争の反省がない。戦後日本は勝手に復興しているのです。これはドイツ・ナチスの台頭の仕方とよく似ている。第1次大戦はドイツだけが悪かったのではないと。ドイツは負けていないと言って、軍事力の再強化、拡大へ進む。「強い日本を取り戻す」と一緒です。「ドイツは素晴らしい」と、「美し

今の与党改憲案はどうなるのか

6.帽子と憲法

今日の講演会のチラシにも私が帽子をかぶっている理由について説明されています。

議会の傍聴は主権者の判断において重要権利(知る権利)です。現在の国会の傍聴規則は帝国議会の傍聴規則が引き継がれている。帽子、外とう、襟巻、傘、杖の類を着用、携帯は禁止とされている。明治時代、臣民は主権者ではなく、そもそも知る権利はなかったが、主権者となった現在の国民に対しても同様の規則が適用されている。そういうことを意識して1995年から主権者の権利として帽子着用を行使するようにしています。お風呂に入る時や寝る時以外はかぶっています。

戦前は軍事情報統制による臣民のコントロールがなされてきました。そして現在、特定秘密保護法が施行されているが、主権者の責任として情報収集、権力監視、戦争準備監視を常にしておくことは大切なことです。

7.沖縄戦と安保法制 軍による圧力

防衛省の予算で、防衛省の島嶼防衛は南西諸島と書いている。その中に教育(防衛教育)、宇宙開発予算も入っている。国民保護法とは奪還するということです。その間に避難させる、避難先は沖縄となっている。

沖縄戦の時は軍が教育に入ってきた。軍による自治体指導、地域全体が特別地域になっていた。住民、企業に対しても指導が入ってきた。現在の秘密保護法は軍事と外交に関係することが中心になっている。この二つの秘密が交差するのはまさに沖縄ということになる。

安保法制に近いことが沖縄ではすでに圧力がかかって来ている。辺野古ではカヌーに対する海保の暴力、自衛艦が沖に停泊してこちらを見ている。米軍の秘密を守るために沖縄の住民が抗議する時、こうした動きがある。安保法制に対して私たちが行動を起こすと安倍政権は辺野古と同じような形で出て来るだろう。

安保法案は不十分な審議でした。2015年5月14日閣議決定、15日法案提出、この日は何の日なのでしょうネ、衆議院は5月19日から審議開始で、2か月足らずで7月16日可決。参議院審議に入り、9月17日に特別委員会で分けの判らぬ強行採決。この委員会の裁決に基づき、19日、本会議で可決、とこういう経過でした。

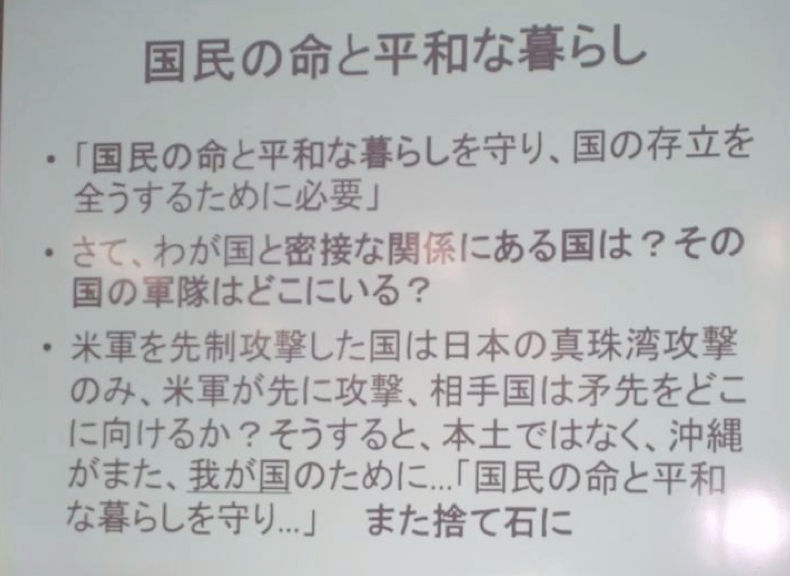

国民の命と平和な暮らし

の矛先をどこに向けるのか? そうすると、「国民の命と平和な暮らしを守り、国の存立を全うするために必要」として、本土ではなくまた沖縄が捨て石となる。

安保法制は完成したものではなく、法案がまだ一杯出てきます。どんどん作っていきます。作っていくだけでなく、これから改正に改正を重ね、もっと強いものになっていきます。法律は一回通ると改正は簡単です。国家総動員法がそうだったんです。太平洋戦争が始まると改正され強化されました。国家総動員法の時、国民職業能力申告令というのがありました。無線技士、医師、看護婦、エンジニアなどの資格を持っている人は書いて出しなさいと。この中から選んで赤紙を発行していく。今のマイナンバーは単に便利というようなものではなく、国民職業能力申告令と同じ役割を果たします。今後改正されていき、この番号の人はどういう資格を持った人かということを把握してピックアップできます。

8.今後の日本 安保法制の危険度 沖縄化

沖縄が「捨て石」にということがありますが、「捨て石」は沖縄だけではなくなります。日本の中でいろんな形で出て来ます。今、自衛隊基地というのは土地収用法では取れない。米軍基地は沖縄のように強制的に取れます。このようなことが日本全国でも起きます。そのような法律を作ったり解釈したりしてくると思います。裁判が軍事法廷の仕組みで出

本土の沖縄化と沖縄の本土化

昨年8月に米軍ヘリ着艦失敗事故がありました。これに自衛官が2人乗っていた。すでに安保法制の訓練がおこなわれているわけです。昨年8月ですから、安保法制はまだ成立していない時からやっている。憲法の人権、民主主義、立憲主義をないがしろにして、憲法を明らかに変形させていく。

政府が当然国民に与えるべきものを戦前は縛っていた。敗戦を迎えたら何て自由になったのだろうと。沖縄戦の時、米軍に占領され収容所に入った人が、「解放された、自由になった」と言ったのです。たくさんの人がそのように言っているのです。だから怖かったのはどちらかということなんです。自分の国の政府が自分の国の国民の自由を縛るということが起こっていたのです。

自宅に「止めよう!辺野古埋め立て」のボードを掲げる。

あれだけがんばったのです。ですから抵抗は重要です。

コメント