夜間中学その日その日 (661)

- 2020年1月15日

- 読了時間: 4分

夜間中学の立ち位置

「夜間中学については、学校教育法では認められておらず、また、義務教育のたてまえからこれを認めることは適当ではないので・・・なるべく早くこれを廃止するよう指導すること」。1966年11月、行政管理庁が発した勧告文の件(くだり)だ。

学校教育と社会教育について、法律では「社会教育とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう(社会教育法 第2条)と定義している。

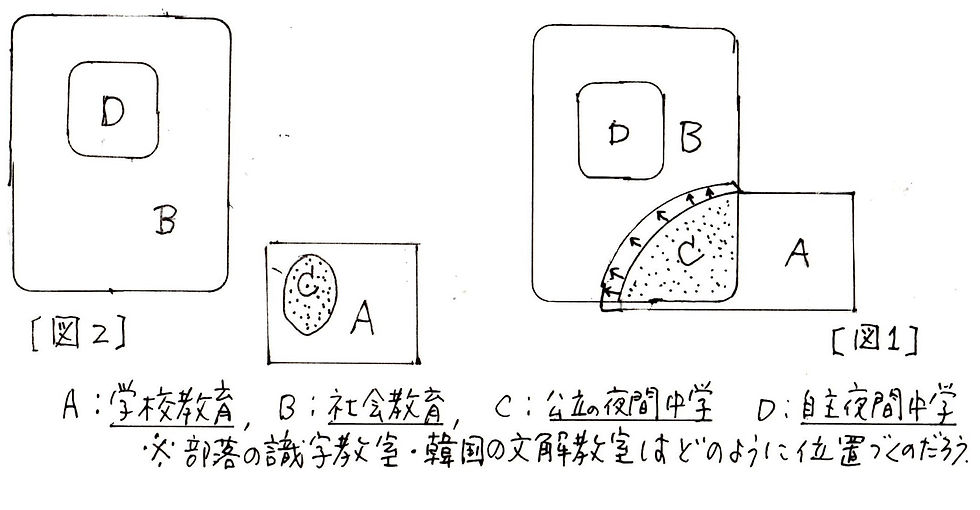

学校教育のうち教育課程として行われる教育活動は社会教育とは別だと読める。そこで、学校教育、社会教育そして夜間中学(公立・自主)の関係を「義務教育の卒業証書」発行という点で大まかに書くと【図1】のようになる(*別の観点で書くと別の図になるかもしれない)。2016年、教育機会確保法を公布するまで、当時の国の考え方は【図2】であった。

次に学習内容、学習指導要領、教科、教科書、修業年限、就学援助、費用負担などの項目でこれらの位置関係を考えていくと、【図2】のような、公立の夜間中学は学校教育の枠内で実施するという考えが国の考えだと言うことができるのではないか。

しかし、夜間中学の実践を進めていくと、従来の学校教育の枠で実施するという事が難しくなる状況が次々生まれてきた。夜間中学は中学校ですから、中学校の教科書で授業をしてくださいとか、小学校を卒業していない方は入学できませんという、夜間中学生の実態とかけ離れた方針が教育委員会から出てきたことが一例だ。

夜間中学は学校教育という枠の中に入って、【図1】のように、その枠を緩やかに変えていきましょう。「費用負担」が有償か無償かという点では無償だという学校教育の〝ええとこ〟は活かしながらという考え方は夜間中学の先達からお教えいただいた。また学校教育から切り捨てられてきたんだから、学校教育で保障してもらいましょうという考え方でもあった。

50年を超える実践の中で枠を広げていく不断のとりくみが行われてきた。形式中学卒業者の夜間中学入学を認めること。夜間中学の教育課程を学習指導要領には縛られない内容で実践すること、言い換えると中学校の教科書は使わなくてもよい。ことなど、夜間中学が言い続けてきたことを半世紀を経て国は認める方針を明らかにした【図1】。修業年限も3年には縛られないこと、学齢を超えた人たちの就学援助制度を明らかにすることなど、学校教育制度の枠を広げていくとりくみは重要だ。制度に人が合わせる、から夜間中学生の実態に合わせて制度を変えていく、という考え方だ。

第18回全国夜間中学校研究大会(1971年11月・大阪)で夜間中学生が形式中学卒業者の正式入学を認める見解を出席した文部省担当者に迫ったとき、同時に、夜間中学教員に、「あなたたちは生徒の味方か文部省の味方か」を迫った。そして夜間中学生の側に立っていることを確認して、文部省担当者から形式中学卒業者の夜間中学入学を正式に認めるという見解を表明させた。と同時に大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、夜間中学教員に「実質的に就学を保障すべきだと思います」「積極的に学習の機会を保障するようにしたい」「生徒の学習権を保障するために頑張ります」と見解を表明させている。完璧な迫り方だ。「夜間中学生の側に立つ」という事は夜間中学生の学びを邪魔することに共に闘っていきますという事でなかったら「うそ」という事になる。

しかしながら、関西夜間中学50年のあゆみは、制度にあわない人は夜間中学から排除してきたという歴史であったことは書籍『生きる 闘う 学ぶ-関西夜間中学運動50年-』で明らかにしている。

夜間中学の立ち位置は?と言われれば「夜間中学生の実態に合わせて制度をつくっていく」ことだと考える。その実現のために「学びは運動、運動は学び」だという事ではないか。制度を確立するために、言い続けること、闘い続けることではないだろうか。

コメント