「沖縄通信」第117号(2016年7月) 地元 2 紙は、5・15「社説」で何を主張してきたのか。(その 3) Journalist Worldジャーナリスト ワールド

- 2016年8月23日

- 読了時間: 24分

日本への施政権移管後 44 年間の時代区分を、第I期:1972 年から 1982 年ま での 11 年間、第II期:1983 年から米兵による少女レイプ事件が発生した 1995 年までの 13 年間、第III期:1996 年から 2007 年までの 12 年間、第IV期:2008 年から今年 2016 年までの 9 年間とする。それに従って 4 回にわたって連載する。 今回が第 3 回で、1983 年から 1995 年までの第II期を扱う。

I 第II期の政治・社会状況

第 3 回は、1983 年から 1995 年までの第II期を取り扱う。

この期、ヤマトゥ化=本土化の攻勢は一層激しく、1985 年、文部省の「日の 丸」「君が代」促進通達は、1987 年 10 月海邦国体での日の丸焼却事件を招来し た。さらに 1989 年 4 月には「慰霊の日」休日廃止問題が起こった。県の(「慰 霊の日」を含まない)休日条例案は、1990 年 3 月の県議会で全会一致で廃案に なり、1991 年 3 月、国会で地方自治法が再改正されたことにより存続されるこ とになった。

ハリアー訓練場の建設、都市型戦闘訓練施設の建設など、米軍基地の重圧は なお続く。

一方、1978 年より 3 期 12 年続いた西銘県政は 1990 年に大田県政に変わった。 大田県政は、1990 年 8 月に世界のウチナーンチュ大会(西銘県政末期であるが)、 復帰 20 周年記念事業として、1992 年 11 月に首里城復元、1995 年 6 月に「平 和の礎」建立というように「沖縄の心」を表現した沖縄の独自性を意識化した 県政運営をおこなっていく。

そして、1992 年復帰 20 周年の節目を起点に、大田県政は県づくりの目標を 1県民自立の気概、2平和の希求、3新取の気性と定めた。

II 第II期の「社説」 1.1983 年 5 月 15 日

「復帰 11 年を迎える/危機的様相深まる基地」と題した『タイムス』は、リ ードで「きょう、復帰満十一年を迎えた。長い間の激動と試行錯誤から県民に ようやく落ち着きが戻り、独自性を志向する新たな地域づくりの意欲も芽生え つつある。しかし基地をめぐる状況は重く、米日の軍拡路線の中で、一層危機的様相を加えている」と記した。 「振り返ってみると復帰前後からこの間、沖縄は本土化の大波にほんろうされてきた。

だが、人々の表情や全般にも以前とは異なる落ち着きのようなも のが感じられる。それは...やはり考える余裕が出てきたものといえる」と、1972 年併合後 11 年が経過した社会状況を伝える。そして「高度成長が行き詰まり、 ...新たな価値観と産業、地域振興のあり方が求められており、沖縄の場合は独 自性を主張しよう-という姿勢が出てきている。/離島や各地で、島おこし運 動も盛んになっている」と言う。

一方、「県民意識調査の結果...基地撤去を要求する者が復帰時の一八・七%か ら、四七・七%にはね上がり、『戦争の危険性を肌身に感じる』との答えが、復 帰当時の四〇%から、五三%に高まっている」と伝える。さらに「昨年は、くしくも教科書問題が吹き荒れた。高校教科書から、沖縄 戦の中で行われた『日本軍による住民殺害』の事実が文部省検定で削除され、 県民の反発を呼んだ。しかし、その中から県民はあらためて『沖縄戦は何であ ったか』を問い直し、戦争体験を風化させない-平和への認識を深めた」と述 べ、「県民の地元志向が強まるほど、基地に対する県民の反対は高まることを政 府は知るべきだ」と結んでいる。

「現実直視の姿勢を/復帰の日と沖縄の状況」と題した『新報』は、「沖縄を 取り巻く...状況は厳しい。...なのに県民の復帰の日の受け止め方は冷静である」 と『タイムス』と同趣旨の論調である。「何が、県民をこのような心境へと駆り 立てるのか」と自問し、「復帰を前提に、これからの沖縄を県民主体にどのよう に改革し、住み良い郷土づくりを果たすかが目標でなければならないからだ」 と述べる。

基地に関しては、「基地沖縄を取り巻く環境も復帰時点と変わりなく厳しい。 ...基地の機能強化も一段と進んでいる。米軍の演習も拡大こそしても少なくな ることはない」と言う。

.1984 年 5 月 15 日

「厳しさ増す県政運営/基地問題に積極的対応を」と題した『タイムス』は、 「基地の縮小、撤去どころか、米陸軍特殊部隊の再配備から日米共同演習の激 化、海兵隊の新型原子砲の導入など、極東アジアにおける米世界戦略のかなめ 石としてますます機能強化が進みつつある」とし、「県政の最高責任者たる西銘 知事...基地問題を含めて県執行部の対応ぶりは極めて鈍く、県民の不満をかっ ている...強大な軍事基地の整理縮小なくして、県土の有効利用や平和的な振興 開発事業の推進はあり得ない」と西銘県政に苦言を呈している。

「自治・自立の決意を/復帰十三年目を迎えて」と題した『新報』は、1972 2

年以降を振り返り、「復帰しての現実は予想以上の苦難を伴った。ドルショック に石油ショックという先制パンチでスタートした県民は、海洋博後遺症にもま れ、7・30(交通方法変更)によって、文字通り人と車が右往左往した」と述べ、 「“復帰後問題”ともいえるもろもろの問題が噴出している」とし、「復帰の内 実を問い続けなければならない」と主張する。

経済面では、「大型工事による巨額の投資も、大半は県外発注で本土に還流し ており、県内経済をうるおすのに役立っていない。そのあおりで、地場産業は なかなか育たず、低迷を続けている業界が目立つ」とする。

「復帰後、一貫した政府の沖縄基地強化策は、県民意思を踏みにじるもので あり、どう理由付けしようと容認できるものではない。/基地強化のためには 手段を選ばないというのが、この間の政府の態度であろう」と政府の施策を批 判する。そして「道は険しくとも、自治・自立する決意と努力が未来を開く原 動力となる」と結んでいる。

3.1985 年 5 月 15 日

「沖縄の自立はいつ/暮らし阻害する軍事基地」と題した『タイムス』は、「復 帰十三年の今日においても、依然として変わらないのは広大な米軍基地の存在 である。...基地が地域開発を阻害している...。国の公約だった基地の整理縮小 は遅々として進まず、その中で基地機能は強化されている。/国は沖縄振興開 発と米軍基地の安定的使用を表裏をなすものと認識している」と国の“リンク 論”を批判し、「復帰とは何であったのか-原点から国に問い返さねばならない」 と言う。ここでは「復帰とは何であったのか」を「国に問」うとしており、個々 人の問題として反芻しようというのではない。

「自立への道は険しい/復帰 13 年の問題と課題」と題した『新報』は、「米 軍基地から派生する事件、事故にたいする政府の対応は、目に見えて誠意と熱 心さを欠いている」「復帰にさいし、...日本政府の基本方針は、...『非核』と『す みやかな縮小整理』であった。この公約の実行は、明らかにサボタージュされ ている」と、これまた前年と同様、示し合わせたかのように『タイムス』と同 一論調である。これは、それほど基地の重圧は厳しく、政府の施策がなされて いないことの証左である。そして、ヤマトゥに向かって「沖縄の人びとの置か れている今日の状況は、中流意識で安穏と暮らす本土の人びとの理解に困難で あろう、か」と述べる。

4.1986 年 5 月 15 日

「強化される一体化政策」と題した『タイムス』は、リードで「沖縄はきょ う復帰十四年を迎えた。本土との格差の是正もまだ達成されないというのに、一体化政策だけは強力に押し進められている。未契約軍用地の二十年強制使用、 『日の丸』『君が代』の押しつけもその表れである」と記した。

本文で、「沖縄戦以来解決されていない問題の最たるものは基地である。米国 の世界戦略の極東における要石として、一層、その重要性が強化され、解決ど ころか、基地問題はむしろ悪化する傾向さえみせている」「山野にはまだ遺骨が 眠り、不発弾撤去で戦争中のような避難騒ぎが続いている。復帰十五年目を迎 えても、沖縄の戦後はまだ終わっていない」と、目取真俊の『沖縄「戦後」ゼ ロ年』を彷彿とさせる文末である。

「見据えよう地域特性/復帰 14 年と振興の方向」と題した『新報』は、「雇 用と基地問題」が「いまなお解決されぬ大きな問題」であると書く。そして、「注 目したいのは、市町村や地域で高まっている“島おこし”“地域づくり”の胎動 である」と述べ、「その際、忘れてならないのは基地問題だ。平和を脅かし、地 域を分断、振興を阻害している。撤去できないのなら、最低限、整理縮小が急 務だ。それが自立化への条件整備でもある」と主張する。

5.1987 年 5 月 15 日

「前途険しい沖縄の自立」と題した『タイムス』は、「沖縄自立に向ける県民 の取り組みも...ここにきていよいよ剣が峰に立たされたといえよう」、「しかし 沖縄の自立を阻む最大のものは何といっても基地の存在だ」と釘を刺す。「北部 山中ではハリアー訓練基地の建設が明るみに出て村中総ぐるみの抵抗にあい、 恩納村では改良ホークミサイル部隊の配備発表で住民が不安におののいた」。

「政府の姿勢が、『安保の円滑運用』からわずかなりとも民生面に移されない 限り、二十一世紀に向けて『「自立する沖縄像』は見えてこない」と、まとめる。

「見失うまい“主体性”/復帰満 15 年の現状と課題」と題した『新報』は、 「復帰に際して確認したことは、...『平和で明るい豊かな沖縄』を実現させる ことであった」が、「しかし、復帰の時点で、既に『平和』は揺らいでいたし、 『明る』くもなかった」と言う。

「『平和』について...沖縄戦の「反省」と「誓い」は、何ら生かされていない。 政府は、日米安保条約を盾に七五%の米軍基地を沖縄に押しつけている。/復 帰時に求めた“平和な状況”はむしろ遠ざかりつつある」と。「『豊かさ』はど うなったか。...産業のぜい弱性は改善されず、新しい産業も根づいていない。 失業率は全国一高く、一人当たり県民所得は最下位だ。豊かさと健全な社会に は、ほど遠い現実である」と述べ、「沖縄の独自性や主体性を放棄する形で本土 への一体化が進められてはいはしないか。...いま求められているのは主体性で ある」と、主体性を放棄してはならないと警告する。

6.1988 年 5 月 15 日

「5・15 を十七回迎える」と題した『タイムス』は、「復帰の時点から沖縄県 民の不満...第一が基地の存在」「第二が経済的な面」「第三が沖縄の独自性喪失 への不安」だとする。「短期間に集中豪雨のようにすすめられた開発は、新しい 争いを生み出しました。第一が新石垣空港建設問題に代表的に現れている自然 保護との衝突です。...第二...思想的な対立です。全国平準化、なんでもかんで も本土並み、日の丸・君が代問題に象徴的に現れた衝突です」と、「昨年ほど、 従来になく新しい形の衝突が生じた年はなかった」とする。また、「基地問題は、 あくことなく言いつづけても好転の兆しをみせない」と述べる。

まとめで、注目する文章に出会う。それは「私たちは世界的に『日本が特殊』 で『沖縄が普遍的』であるところにも気づき始めています。それを生かすこと が課題」だというものである。

「復帰 16 年、自立の道を」と題した『新報』は、「基地の縮小もあまり進ん でいない。復帰時に二万八千六百六十一ヘクタールあった在沖米軍基地は、今 もその九割近くの二万五千三百七ヘクタールが残っている。/その上、米アジ ア戦略における沖縄基地の重要性は高まりこそすれ、決して低下はしていない。 ...基地機能は強化される一方である。/これが復帰満十六年の沖縄の現実であ る。」と書く。「県民が...各面にわたって創意工夫をこらし、自立への道を切り 開いていくことが最も大事であ」り、「平和な生活を求める“沖縄の心”を粘り 強くぶつけるとともに国民世論を高めていくことだ」と結んでいる。

7.1989 年 5 月 15 日

「5・15 平和行進は続く」と題した『タイムス』は、「いまなお、基地の重圧 にあえいでいるのが沖縄の姿である」と述べ、「国頭村安波のハリアー訓練場の 建設...恩納村と宜野座村では、民間地域から数百メートルしか離れていない地 域で都市型戦闘訓練施設の建設が進められている」。また、「水爆を搭載したま まの米海軍機が沈没している」と報告している。「一メガトンの水爆搭載の A4E スカイホークが空母タイコンデロガから海中に転落したのは二十四年前のこと である」と。これは以下のような事故であった。

1965 年 12 月 5 日、同年 11 月からのベトナム沖での任務を終えて横須賀へ帰 還する途中、喜界島の南東約 150 キロで水爆(B43・核出力 1 メガトン)1 発を 装着した A-4E がエレベーターから海中に転落する事故が発生した。機体は乗 員(ウェブスター大尉)ともに水没した。核攻撃アラートに就くために飛行甲 板にあげる途中であった。現場の水深は約 5,000 メートルあり回収は不可能で あるとされている。事故は 1981 年の国防総省の報告書で明らかにされたが、詳 しい場所については 1989 年に明らかにされた。周辺海域の調査によれば放射能汚染は認められていない、というものである。 沖縄はまさに戦時下にあると言っても過言ではないのだ。 また、「『慰霊の日』の休日を廃止してはならない」と主張する。この慰霊の日休日廃止反対運動とは何か。 6 月 23 日の慰霊の日は、復帰前に「住民の祝祭日に関する立法」によって定められていた。だが日本復帰と同時に、日本国憲法をはじめとする日本の法律 が適用されることになり、それ以前の沖縄独自の立法はすべて消滅した。かろ うじて県条例の中に残っていた。ところが 1988 年 12 月、官公庁の隔週土曜閉 庁制を実施するためと称して、地方自治法が改正され、「第四条の二(休日)」 という条項が付け加えられた。この条項が列挙する日を地方公共団体の休日と して、条例で定めることになった。逆にいえば、都道府県や市町村などが独自 に休日を設けることはできなくなったことから派生した問題である(『日本にと って沖縄とは何か』82 頁)。この問題は冒頭述べたような経過を経て、最終的に 存続することとなった。

社説の末尾に「ハワイ州議会下院が、沖縄の米軍基地の縮小と軍用地返還を 求める意見書を採択した...。/今後は国際化と国際交流の中で解決していくこ とも考えたい」と記している。米軍基地問題を国際的な視野と連帯で取り組む ことを提起した画期的な記述である。

「まだ降ろせぬ復帰標語/復帰 17 年の平和と暮らし」と題した『新報』もま た、「米軍演習の激化だけでなく、都市型戦闘訓練用やハリアー機の離着陸訓練 用の施設が新しく建設されようとしている。/『平和で豊かな暮らし』は復帰 にかけた県民の願いであった。それはまだ現実のものとはなっていない」」と、 両紙ともハリアー訓練場と都市型戦闘訓練施設の建設を取り上げている。

8.1990 年 5 月 15 日

「世論調査にみる 5・15」と題した『タイムス』は、「総理府が昨年十一月に 実施した『沖縄県民の意識に関する世論調査』によると、米軍基地については、 『必要で、やむをえない』...二九・五%...、『不必要で、危険である』が倍の六 〇・七%...。これを四年前の調査と比較すると、『必要で、やむをえない』が四・ 五ポイント減って、『不必要で、危険である』が六・八ポイント上昇している」 と伝えている。「あれほど県民が反対したハリアー機の訓練が伊江島に訓練場を 移して再開された。恩納村では実弾を使用した都市型戦闘訓練が実施されよう としている」と基地強化を記す。

そして末尾で、「沖縄はこれまで幾度か『世替わり』の歴史を体験してきた。 ...そのどれも住民の意思を顧慮せず強行された」と述べ、「世替わり」の歴史と して、「明治政府による琉球処分、敗戦による米国統治、そして十八年前の日本復帰など」を例示している。些細なことと映るが見落としてならないのは、ヤ マトゥでは「敗戦」ではなく「終戦」と呼ぶのが通例だが、沖縄では沖縄戦の 「終戦」などとは言わないのである。

「復帰満 18 年を迎えて/「基地問題」課題は今後に」と題した『新報』は、 「米国防総省の『アジア太平洋地域の戦略的枠組み』...地上軍と一部の支援航 空部隊は特に沖縄で削減する。...第一段階(一-三年後)の五千人から六千人 の人員削減で中心になるのは在沖海兵隊であろう」と述べ、「自立的発展には何 よりもまず、県民の自発的創意性が必要である」とまとめている。

9.1991 年 5 月 15 日

「20 年目の 5・15 を迎えて」と題した『タイムス』は、「『二十年一日』で沖 縄最大の課題として残されているのが基地問題であり、沖縄の戦後は、いまも 基地という形で続いている」とする。この年、『沖縄タイムス』が実施した県民 意識調査を報告し、「『米軍基地に不安を感じる』が四七・五%で、『感じない』 三六・三%...基地の『段階的整理縮小』を望むのが四一・二%、『即時撤去』が 二三・一%...広大な基地は、県経済発展の障害として指摘されている」と伝え ている。そして、「財政依存型の経済の体質は変わらず、自立化は依然として課 題のまま残されている」と述べる。

前述したように、1978 年より 3 期 12 年続いた西銘県政は、前年の 1990 年に 大田県政に変わったが、「県は、...一次、二次振計のテーマであった『格差是正、 自立的発展のための基盤整備』に加え、三次振計では『沖縄の地域特性を生か し、特色ある地域としての整備、世界に開かれた人材豊かな地域社会の形成』 を打ち出している」と伝えている。

「独自性の再確認を/復帰の原点を問い直そう」と題した『新報』は、『タイ ムス』同様、知事の交代を意識してか「今年は軍用地強制使用の知事の代行問 題が焦点となっている」と言う。そして、「赤土でサンゴや海を汚すような開発 の在り方、地価高騰を招き、住民を疎外するようなリゾート開発の在り方は軌 道修正すべきだ」と述べて、「米軍支配下での体験、異文化を取り込んだ県民の 柔軟さ、独特の歴史、自然に培われた独自性は何よりも県民の財産である」と して、独自性の再認識を訴えている。

10.1992 年 5 月 15 日

「県づくりの新たな起点に」と題した『タイムス』は、併合 20 年と大田県政 を意識した論調となっている。「思えば『平和で豊かな県づくり』を掲げ、よく ぞここまできたものである」と 20 年間を述懐し、「ドル・ショックがあり、通 貨の切り替えがあった。海洋博があり、ナナサンマルがあった。激化する米軍

演習、その一方で観光客は増え、真っ赤に海を染める赤土汚染...」、「歴史的な 試練として狂乱物価から深刻な経済不況、倒産・失業など、目まぐるしい社会 情勢の変転にほんろうされた」と述べる。さらに「二十年の歳月をもってして も治癒できない後遺症を今も引きずっている。/開発現場で掘り起こされる不 発弾はじめ沖縄戦戦没者の遺骨、厚生年金の格差や戦争マラリア犠牲者の遺族 に対する補償問題」とする。

一方、大田県政に移行して「県主催の復帰二十周年の節目を起点に新たに県 づくりの目標を1県民自立の気概2平和の希求3新取の気性-に定め、新生沖 縄の創出を考えよう」と訴えている。

米軍基地に関して、「沖縄の自立を阻害するものの一つに県土の一一・二六% を占める広大な米軍基地の存在がある。だが、復帰からこれまでにその一三%、 三千六百ヘクタールが返されただけで『基地の整理・縮小』は遅々として進ま ない。/それどころか、機能的にはむしろ集中、強化されて陸といわず、空と いわず各種の演習も激化し、県民の暮らしに大きな重圧となってのしかかる。 これが果たして『復帰二十年』の現実なのか、目を覆いたくなるほどである」 として、「計画返還、適正補償、跡地の有効利用-は「整理・縮小」を円滑にし、 実効あらしめるためにも欠かせない」と主張する。

最後に、「島おこしにいっそう英知を絞らなければならない」とまとめている。 ここに来て、1不発弾、2沖縄戦戦没者の遺骨、3厚生年金の格差、4戦争マ ラリア犠牲者の遺族に対する補償問題などが注目されている。

これらの問題は、「平和と豊かさを求める/復帰 20 年の課題と方向」と題し た『新報』でも「国が、もっと積極的に取り組(むもの)...今後、さらに六十 年もかかるといわれている不発弾の処理、まだ六千柱余が山野に眠っていると いう遺骨収集、戦時中のマラリア犠牲者の補償などの戦後処理問題だ」と取り 上げている。

併合 20 年に際して、「二十年たっても、なお素直に喜べない状況がある.../ 復帰は本土への一体化であり、本土化である。...変わってもらいたくないもの が変わったり、大きく変わってほしいものが少しも変わらないものもある。... /変えなければならない最大のものは軍事基地である」と述べた上で、「財政依 存体質から脱皮、自立へ自助努力の道をさらに追求しなければなるまい」と訴 えている。

11.1993 年 5 月 15 日

「新たな沖縄の創造目指す」と題した『タイムス』の主張は、前年とほとん ど変わらない。すなわち、「目指す目標は県民の『自立の気概』であり、『平和 の希求』そして『新取の気性』である」「復帰から二十一年を経て今なお変わらぬ広大な米軍基地の存在...」「基地にとどまらず、戦争マラリア補償や厚生年金 格差是正、戦時遭難船補償、埋没不発弾、沖縄戦の未収集遺骨などもある」と。

米軍基地に関して「基地機能は縮小されるどころか逆に強化される一方で、 唯一超大国・米国の戦略拠点としての位置づけが一層明確になった感さえする」 と述べている。

「復帰満 21 年の 5・15」と題した『新報』は、「今また自衛隊の海外派遣と いう新たな事態の中で、沖縄における自衛隊基地が新たな機能を帯びつつある のを思うとき、新たな戦前の始まりではないのか、とさえ思わざるを得ない」 と危機感を訴えて、最後に、「国家的枠組みにとらわれない地域としての独自性 をどう出していくかが、今問われている」とまとめている。

12.1994 年 5 月 15 日

「変革の時代の『5・15』」と題した『タイムス』も、「基地重圧からの解放い つ/22 年の『5・15』を迎えて」と題した『新報』も、こぞって「密約」問題 を取り上げている。前者は、「沖縄返還のとき、佐藤・ニクソン日米首脳間に沖 縄への有事核持ち込み・通過の『密約』があったという事実...を政治学者が明 らかにしました」、後者は「日米共同声明発表(一九六九年十一月)の際、緊急 有事の際の沖縄への核持ち込みと通過を日本が事実上認める極秘文書に署名し ていた」と。

『タイムス』は、「大田県政は...『平和の礎』など記念碑を残す事業が進めら れ」ていると伝える。

基地に関して『タイムス』は、「沖縄の基地の機能は変質しつつ、強化されて いるのが実情で」「国連の平和維持活動(PKO)協力のため、自衛隊が那覇空港 を中継基地にし」たと述べ、『新報』は、「『基地沖縄』は復帰して二十二年にな る今日、依然として不変なのである」と記す。

その上で『タイムス』は「県民自身、...自治能力を高めることがこれからの 課題」だとまとめている。

13.1995 年 5 月 15 日

「5・15 の内実/導き出したい『沖縄の心』」と題した『タイムス』は、「安保 の谷間で、重圧にあえぐ姿は、復帰前と後でも何ら変わることはないし、日常 化した基地被害も占領時代と大差がない」と喝破し、「これは、明らかに差別で あろう」と言う。「米軍の占用施設の七五%が集中している現状は異常であり、 耐え難い重荷である」とも。

宝珠山防衛施設庁長官の「基地との共生、共存」発言も取り上げている。 宝珠山発言とは 1994 年 9 月 9 日、那覇市での記者会見での次の発言をいう。

(前略)沖縄は...アジアの世界の中で戦略的に極めて重要な位置にあること は歴史が証明している...。戦略上の要地にはどうしても防衛施設、軍事施設と いうものは欠かせない。これは好むと好まざるとにかかわらず、国家の要請と して存在する...。この変えることのできない条件を踏まえて逆に言うと、基地 を提供するという非常に優れた位置にあるということでもあるので、これをプ ラスに転じ、基地を受け入れることによって基地と共生、共存する方向に変化 してほしい(後略)。

この発言は沖縄で大きな問題となり、9 月 22 日、「発言の撤回と相当の責任を 取る」ことを求める県議会決議が採択され、同日、村山首相を送りだしていた 社会党中央本部に対し沖縄県本部は中央と一切の関係を凍結することを決定し た(新崎盛暉『沖縄同時代史 第 6 巻「基地のない世界を」』36~7 頁)。

社説にもどると、「県議会は、七二年から九五年四月末までに五百三十三件の 意見書・決議を採択しているが、このうち二百二十四件は米軍基地にかかわる ものである」と述べる。

そして、最後に「七二年を区切りに本土化の波が押し寄せ、今ではほとんど の組織が系列化し、主体性喪失の時代になりつつある。...誇りとすべき『沖縄 らしさ』は失いたくないものだ」と主張する。

「変わらぬ課題、基地脱皮/進展もあった沖縄施策」と題した『新報』は、「沖 縄にとって復帰時も今も大きな重荷になっているのが基地の存在」と述べた上 で、「全国の七五%を占める米軍基地が存在し、過密状態であるだけにこれらの 基地は沖縄からよそへ返還されるのが筋である」が、「現実の解決策は、県内の 枠内に限られた基地の移動にすぎない」と県外移設につながる論調を主張する。

「進展もあった沖縄施策」にかかわるものとして、「米軍基地の返還跡利用を 促進する軍転法案も...ようやく成立の見通しとなった。厚生年金の格差是正の ための法改正の実現に続き、復帰二十三年目の特筆すべき沖縄施策の前進とし て評価したい」と言う。

『タイムス』が「これは、明らかに差別であろう」と述べた論調に対し、『新 報』も「未契約軍用地への強制使用の手続きも進められており、これもまた基 地沖縄ならではの差別の一つといっていい」と主張している。

III 第II期の小括

米軍基地の重圧は継続する、いや基地機能は一層強化されていく。この現実 を毎年のように両紙は訴える。「米日の軍拡路線の中で、一層危機的様相を加え ている」(1983 年、『タイムス』)「基地の機能強化も一段と進んでいる」(同、『新 報』)、「基地の縮小、撤去どころか、...ますます機能強化が進みつつある」(1984 年、『タイムス』)「基地強化のためには手段を選ばないというのが、...政府の態度」(同、『新報』)、「基地機能は強化されている」(1985 年、『タイムス』)、「基 地問題はむしろ悪化する傾向」(1986 年、『タイムス』)、「ハリアー訓練基地の 建設...改良ホークミサイル部隊の配備発表」(1987 年、『タイムス』)「“平和な 状況”はむしろ遠ざかりつつある」(同、『新報』)、「基地機能は強化される一方 である」(1988 年、『新報』)、「基地の重圧にあえいでいる。...ハリアー訓練場 の建設...都市型戦闘訓練施設の建設」(1989 年、『タイムス』、『新報』)、「ハリ アー機の訓練...再開...都市型戦闘訓練が実施」(1990 年、『タイムス』)、「機能 的にはむしろ集中、強化され」(1992 年、『タイムス』)、「基地機能は縮小どこ ろか逆に強化される一方で」(1993 年、『タイムス』)、「沖縄の基地の機能は変 質しつつ、強化されている」(1994 年、『タイムス』)、「基地被害も占領時代と 大差がない」(1995 年、『タイムス』)という具合である。

施政権移管後の状況については、「復帰前後からこの間、沖縄は本土化の大波 にほんろうされてきた」(1983 年、『タイムス』)、「復帰しての現実は予想以上 の苦難を伴った。ドルショックに石油ショックという先制パンチでスタートし た県民は、海洋博後遺症にもまれ、7・30(交通方法変更)によって、文字通り 人と車が右往左往した」(1984 年、『新報』)、「復帰の時点から沖縄県民の不満 ...第一が基地の存在」「第二が経済的な面」「第三が沖縄の独自性喪失への不安」 (1988 年、『タイムス』)、「沖縄はこれまで」「明治政府による琉球処分、敗戦 による米国統治、そして十八年前の日本復帰など」「幾度か『世替わり』の歴史 を体験してきた。...そのどれも住民の意思を顧慮せず強行された」(1990 年、『タ イムス』)、「ドル・ショックがあり、通貨の切り替えがあった。海洋博があり、 ナナサンマルがあった。激化する米軍演習、その一方で観光客は増え、真っ赤 に海を染める赤土汚染」、「歴史的な試練として狂乱物価から深刻な経済不況、

倒産・失業など、目まぐるしい社会情勢の変転にほんろうされた」(1992 年、『タ イムス』)「復帰は本土への一体化であり、本土化である」(同、『新報』)と述べ ている。

このような状況の下で、沖縄の地域としての独自性を再認識し、主体性を持 って、自治・自立する道を切り開こうとの論調がキーワードとなっている。「独 自性を主張しよう」(1983 年、『タイムス』)、「自治・自立する決意と努力」(1984 年、『新報』)、「沖縄の自立」(1985 年、『タイムス』)「自立への道」(同、『新報』)、 「いま求められているのは主体性である」(1987 年、『新報』)、「自立への道を 切り開いていく」(1988 年、『新報』)、「自立的発展には...県民の自発的創意性 が必要」(1990 年、『新報』)、「独自性の再認識」(1991 年、『新報』)、「自立へ 自助努力の道を」(1992 年、『新報』)、「国家的枠組みにとらわれない地域とし ての独自性」(1993 年、『新報』)、「自治能力を高めることが...課題」(1994 年、 『タイムス』)などである。

ところで筆者は大阪市で生まれ、奈良県に転居して 37 年になる、いわゆる“新 住民”であるが、大阪で奈良で、かつてこうした論調に出合った経験はない。 まさに「米軍支配下での体験、異文化を取り込んだ県民の柔軟さ、独特の歴史、 自然に培われた独自性」(1991 年、『新報』)などから育まれたものであろう。

さらに新たな課題として、「開発現場で掘り起こされる不発弾はじめ沖縄戦戦 没者の遺骨、厚生年金の格差や戦争マラリア犠牲者の遺族に対する補償問題」 (1992 年、『タイムス』)「今後、さらに六十年もかかるといわれている不発弾 の処理、まだ六千柱余が山野に眠っているという遺骨収集、戦時中のマラリア 犠牲者の補償などの戦後処理問題」(同、『新報』)が提起されている。

最後に、この第II期、新しい思想の息吹を感じることができる。「世界的に『日 本が特殊』で『沖縄が普遍的』である」(1988 年、『タイムス』)、「米軍基地の 縮小と軍用地返還を...今後は国際化と国際交流の中で解決していく」(1989 年、 『タイムス』)との視点であり、「基地は沖縄からよそへ返還されるのが筋」だ が「県内の...基地の移動にすぎない」(1995 年、『新報』)と、県内移設を拒否 し県外移設を求める主張が登場する。「日米安保条約を盾に七五%の米軍基地を 沖縄に押しつけ」(1987 年、『新報』)た後、政府は県内にたらい回しする政策 を取っているからである。そして、基地の押しつけを差別として捉える(同年、 『タイムス』、『新報』)観点も提起された。

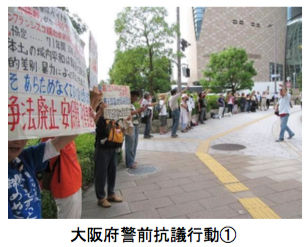

8 月 5 日、大阪府警前で、 機動隊はすぐヤマトゥ・大阪に引き返せ!と抗議行動をおこなう。

大阪府警機動隊は高江での弾圧を止めて、 すぐヤマトゥ・大阪に引き返せ!-と、大 阪教区沖縄交流・連帯委員会も呼びかけ団 体の一つである「Stop!辺野古新基地建 設!大阪アクション」は、多くのメンバー

大阪府警前抗議行動1

が高江現地に赴むいている一方、ヤマ トゥ・大阪に残っている者の責任とし て、8 月 5 日(金)午後 6 時 30 分よ り、大阪府警察本部前で抗議行動をおこないました。

音頭を取る筆者

N1 地区裏ゲートで沖縄防衛局がテントを撤去す

るかも知れない、それに抗議する市民を大阪府警機 動隊も取り締まっているとの状況を受けて呼びかけ たもので、緊急にもかかわらず 60 名を超す参加があ りました。またこの日は日本政府が沖縄を訴えた裁 判の第一回公判が開かれる日でもありました。

参加者は大阪府警機動隊の高江への派遣は、1879 年の松田道之処分官による琉球併合と変わらない、 高江の自然を守れ、政府は沖縄の民意を無視するな、

沖縄差別をやめよ、などと訴えました。

13

コメント